飲食業界で働いていて、

「頑張っているのに給料が上がらない」

「もっと待遇のいい職場はないのか?」

と感じたこと、きっと一度はあると思います。

じつは、この「給料が上がらない」という悩みは、あなただけではなく業界全体に共通する問題でもあります。

最初のレストランでは朝8:30から終電まで働いて、手取り12万円だったよ。

今では考えられないけど、なかなかのブラックだね・・・。

飲食業は「長時間労働・低い利益率・残業代がつきにくい給与体系」という低賃金を生みやすい仕組みになっています。

私は19歳から飲食の世界に入り、今では居酒屋を独立開業して18年目になります。

これまでの実体験をもとに、なぜ飲食店の給料が低いのか?どうすれば改善できるか?を説明します。

自分の置かれている状況を整理し、給料への不満を改善するための現実的な選択肢が見えてくるはずです。

- 飲食業の給料がなぜ低いのか

- その背景にある構造と放置するリスク

- 今からできる改善のステップ

飲食業=低賃金は変えられます。

現状を正しく知り、正しく行動を変えることで、働き方と収入はきっと変わります。

なぜ飲食業は給料が低いと言われるのか?

長時間労働や固定残業、昇給制度の不透明さなど、「給料が上がりにくい仕組み」が根本にあります。

他業種との平均年収の比較

平均年収が業種によって大きく異なる中、飲食・外食業の水準が下位に入っているため、給与水準が業界全体で相対的に低い印象を持ちます。

個別の店や役職・地域による差はあるものの、この業界全体の平均値が“低め”に出ていることが働く人の実感にもつながります。

人件費率とFLコストの関係

飲食業で給料が上がりにくい一番の理由は、人件費を増やせない「構造的な仕組み」にあります。

飲食経営では、FLコスト(Food & Labor コスト) と呼ばれる指標があります。

これは 食材費(Food)+人件費(Labor) を合わせたコストで、売上の65%以内 に収めるのが健全経営の目安とされています。

売上に対して人件費を30%までに抑えるのが一般的な目安とされて、FLコストが65%を超えると赤字経営になりやすいと言われています。

たとえば月商200万円の小さな飲食店であれば、人件費に使えるのは約60万円。

ここから店長・社員・アルバイトの給与すべてをまかなう必要があります。

だからこそ、どれだけスタッフが頑張っても売上が伸びない限り給料は上がりません。

オーナーからは「人件費を削れ!」って常に言われてたよ。

売り上げを伸ばさないといけないのに。

しかし、過剰なコスト削減はスタッフのモチベーションは確実に下がります。

結果的に売上も落ち、さらに削減を強いられるという負のスパイラルに陥ることもよくあります。

つまり、飲食業で給料が上がらないのは「努力不足」ではなく、業界の構造そのものに原因があるということです。

この仕組みを理解することで、今後のキャリア戦略も見直しやすくなります。

長時間労働でも残業代が出ない職場が多い

飲食業界では、実質的に残業代が支払われない働き方が今でも多く残っており、これが給料が上がらない大きな原因の一つです。

その背景には、

- 固定残業代込みの給与制度

- 36協定(サブロク協定)

の運用問題があります。

労働基準法36条に基づき、会社と労働者代表が結ぶ残業に関する協定のことで

これがないと、会社は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させることができません。

36協定を結んでいれば、月45時間・年360時間までの残業が認められます。

(特別条項があればもっと多い場合もあり)

たとえば、見た目は月給25万円でも、その中に40〜60時間分の残業代が含まれているケースあります。

時間単価にしたらアルバイトよりも低いなんて普通だよ。

まさに、やりがい搾取だね。

また、個人経営の飲食店では

本来違法となる「口約束」での残業が当たり前になっているのが実情です。

タイムカードを切ったあとに仕込みや片付けをする「サービス残業」も日常化しています。

残業をしても、その分の給料は出ない環境が多く、「働き方改革」が叫ばれても、現場の改善が追いついていない店舗はまだまだ存在しています。

昇給・昇格の基準が不透明

飲食業界では、昇給・昇格の基準が不透明な職場が多く、これがモチベーション低下や離職の大きな原因になっています。

多くの飲食店では、

- 何年働けば昇給するのか?

- どんなスキルを身につければ昇格できるのか?

といった明確な評価基準が存在しません。

そのため個人の能力ではなく、上司の主観や店舗の業績によって給料が左右されるケースが多く、頑張っても報われない環境になります。

労働時間が長くても、昇給の未来が見えれば頑張れたけどな。

目標がなければ、働けないもんね。

責任が増え、労働時間も長くなったのに給与はアルバイトとほとんど変わらないなんて事も。

このような職場では

- 将来のキャリアが描けない。

- 職場への不信感が募る。

- 離職率が高くなる。

と言った悪循環が起こります。

飲食業界では「頑張っても給料が上がらない」のではなく、“何を頑張れば評価されるのか”という基準がないこと自体が問題なのです。

目標が見えなければ努力の方向も定まらず、結果的に離職につながります。

給料が低い職場で働くデメリット

生活が苦しくなる

給料が低い状態が続けば当然、生活が苦しくなり、精神的にも追い詰められます。

手取りが少なければ、家賃・光熱費・生活費などでほとんどが消えてしまい、貯蓄や投資にまで回りません。

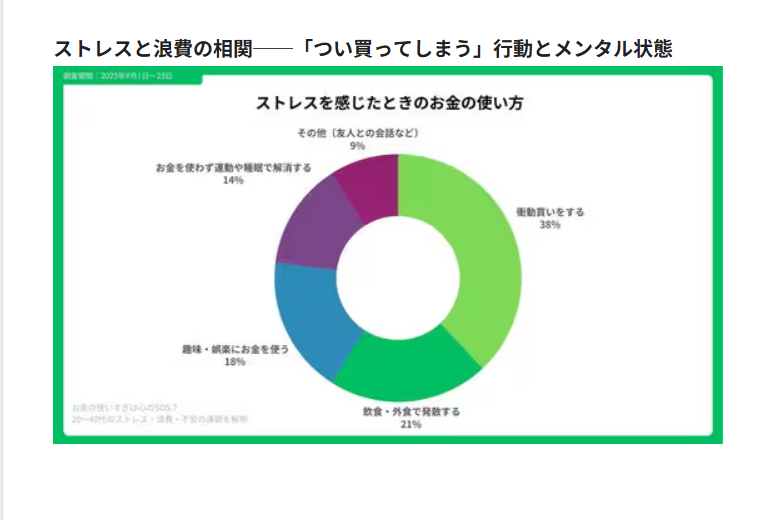

【出典:Fuji News Network「お金の使いすぎは心のSOS?20~40代のストレス・浪費・不安の連鎖を解明」】

さらに、飲食業は長時間労働による疲労やストレスがたまりやすく、心の余裕がないことで浪費や借金といった“悪循環”に陥る人も多くいます。

突然の病気や冠婚葬祭、家電の故障といった予期せぬ出費があれば、一気に生活が崩れるリスクも高くなります。

多額の借金やクレジットカードに頼っている人もいたよ。

給料のほとんどが生活費で消えると、不安しか残らないよ。

給料が低い状態を「そのうち何とかなる」と放置すると、

生活基盤が崩れ、将来の選択肢まで失う可能性があります。

収入と支出のバランスを把握し、改善策を講じることは飲食業で働き続けるためにも欠かせません。

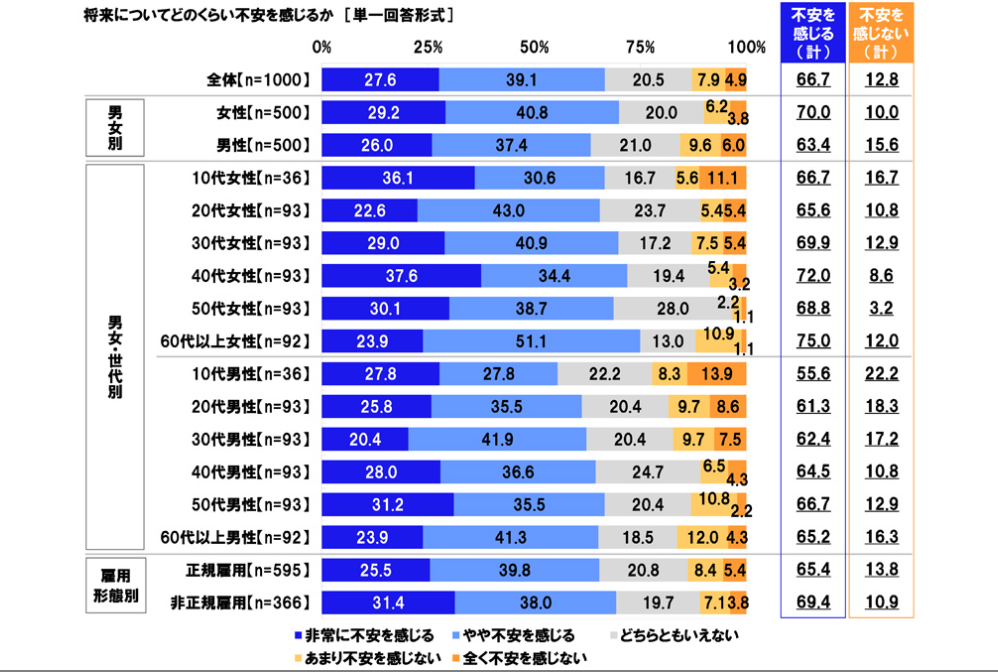

将来への不安が広がる

金銭的な不安を放置すると将来の選択肢を狭め、心身への負担が大きくなります。

- 独立資金は貯まるか?

- 家族を養っていけるか?

- 老後は安心して暮らせるか?

といった不安が日常的に頭をよぎるようになり、心の余裕を奪います。

実際、就労後に掛け持ちでバイトしてた先輩いたよ。

少しでも生活費の足しにと始めたバイトでしたが、長時間労働に加えての副業で体調を崩し、本業にも支障をきたし結果、退職を余儀なくされました。

将来への不安を放置することは、働き方や人生設計の自由度を奪います。

早い段階で収入と生活のバランスを見直すことが大切です。

モチベーションが下がり、離職につながる

モチベーションの低下は、離職につながる大きな要因になります。

年齢を重ねると、自分の立ち位置やキャリアを冷静に見つめるようになり、

「このまま続けても未来が見えない」という不安が強まるためです。

- どれだけ頑張っても評価されない

- 給料や待遇が変わらない

- 昇進やキャリアアップの道筋が見えない

こような状況が重なるとやる気は急激に下がります。

「どれだけ頑張っても報われない」と感じたスタッフの多くは、徐々に不満を抱えたまま働くようになり、次第に職場への関心や情熱を失います。

一度下がったモチベーションを取り戻すのは難しく、そのまま離職といった流れに。

年を追うごとに再就職先も狭まる厳しくなるよ。

将来への希望が見えない職場では、努力を続けることは難しいです。

早い段階で働き方や環境を見直すことが、モチベーションの低下を防ぐ鍵となります。

待遇改善のためにできること3ステップ

自分の労働条件を「見える化」する

給料や待遇に不満があるときは、まず「自分の労働条件を見える化」することが大切です。

なんとなく「給料が低い」と感じているだけでは問題の本質が見えず、改善の行動につながらないからです。

数字で現状を把握することで、自分の立ち位置が明確になります。

たとえば、以下のようなステップで自分の条件を洗い出すと効果的です。

- 1か月の労働時間を計算する

- 給与を時給換算してみる

- 同業他社や求人サイトと比較してみる

実際、私も転職をして、時給のアルバイトで月収30万円を超えました。

労働時間は以前より短いのに給料は格段にアップ。

今までどれだけ搾取されてたのかと気づいたよ。

まずは現状を数字で把握することが、給料改善の第一歩です。

感覚ではなく、データをもとに行動すれば次にとるべき道が見えてきます。

現職で改善できることを交渉する

給料や待遇の改善は、ただ不満を伝えるだけではなく「どう伝えるか」で結果が大きく変わります。

職場環境の改善によって、実質的な時給アップや働きやすさの向上は十分に可能です。

「どうせ無理」と思わないで、伝えることで改善され事もあるよ。

経営側にとっても、効率化やコスト削減は大きなメリットです。

感情的な要望よりも、具体的な数字や改善案を示すことで、交渉が現実的な話として受け止められやすくなります。

- 同業他社の給与水準を調べて、相場との差を示す

- 自分の売上貢献度を数字で伝える

- 直接的な昇給が難しくても「労働時間を減らして実質時給を上げる」方向で交渉する

さらに、現場改善の提案をすることで職場全体にプラスの効果を生み出せます。

現場改善の提案をすることで、職場全体がプラスになるといいね。

- 仕込みの手順を見直して時間ロスを減らす

- シフトを見直して「回らない日」を改善する

- 業務をマニュアル化し、アルバイトでもできる範囲を広げる

こうした効率化の提案は、経営者・上司にとっても人件費削減や業務負担の軽減につながるた聞き入れてもらい易いです。

特にチェーン店やある程度の規模の飲食店では、複数のスタッフから声が上がれば実際に改善がしてくれる可能性は高いです。

「変わらない」と諦める前に、まずは数字と具体的な提案をもとに交渉すること。

自分の働き方と職場環境を良くする第一歩は、“伝え方”から始まります。

改善が見込めないなら転職や独立を視野に入れる

現職で交渉しても改善が見込めないなら、環境を変える決断をする時期かもしれません。

「辞める」というとネガティブに聞こえますが、長期的に見れば自分のキャリアを守るための前向きな選択です。

チェーン店・上場企業のメリット

飲食業=給料が低いというのは一概には言えません。

特にチェーン店や上場企業が運営する店舗では、待遇や給与条件が安定しています。

人手不足が深刻化するなか、企業側も人材の確保・定着を重視するようになり、労働条件の改善が進んでいるからです。

待遇が整っている職場を選ぶことで、同じ飲食業でも働きやすさや収入は大きく変わります。

- 近年では時給1,300円以上・社会保険完備・賞与あり など好条件の店舗が増加

- 有給休暇の取得率や残業代の支給ルールが明確

- 昇給・賞与の基準が制度として整備されている

ひと昔前なら、時給900円からが普通だったからさ。

今後も、国の方針で給与は上がっていくしね。

企業運営の店舗では法令遵守と労働環境の整備が進んでいて、個人店と比べても安心して働ける傾向があります。

同じ飲食業でも、働く場所の選び方次第で待遇は大きく変わります。

企業規模にも目を向けることも、ひとつの収入改善の近道です。

転職・独立して待遇を改善する

同じ飲食業でも、働く業態や働き方を変えるだけで給与水準は大きく変わります。

さらに、「独立」という選択肢を加えることで、収入と自由度を両立することも可能です。

飲食店は業態によって営業時間や客単価、手当の付き方が異なるため、同じ労働時間でも収入が変動します。

また、独立すれば自分で営業時間・休日・売上目標を設計できるため、「人に決められた働き方」から抜け出すことができます。

数えきれない程の選択肢があるから、飛び込んでみるといいよ。

ライフスタイルに合った業態を選ぶことで、無理せず効率よく稼ぐことができます。

- 居酒屋や深夜営業の店 → 深夜手当がつくため、時給が高め。

- カフェやランチ営業中心の店 → 勤務時間が短くても、時給が高い傾向。

- ブライダル系の店舗 → 時間進行が明確で、時間単価が高い。

- 独立開業 → 営業時間・定休日を自分で決め、収入の上限を自ら広げることが可能。

このように、業態の違いによって時給・収入は大きく変動します。

自分の生活スタイルに合った業態を選ぶことで、収入と働きやすさを両立できる可能性が高まります。

まとめ|納得できる職場を選んで無理せず働く

「給料が低い」「待遇が悪い」と感じるのは、あなたの努力不足ではなく、業界の構造や職場の環境が原因です。

自分の働き方を見直すことで、もっと納得できる職場で無理なく働くことができます。

長時間労働や曖昧な評価制度など、給与・待遇が上がりにくい仕組みが根本にあります。

ですが、現状を整理して改善のために動けば、より良い条件で働けるチャンスは十分にあります。

- 労働時間と給与を「見える化」して現状を把握する

- 職場で改善できる点を交渉する(シフト・給与・休憩など)

- ジャンルや勤務時間、運営母体を変えるなど環境を変える決断をする

この3ステップを踏むことで、今より健全で自分に合った働き方に近づきます。

飲食業=低賃金とあきらめる必要はありません。

条件を見直して動けば、ちゃんと稼げてやりがいのある職場は見つかります。

今日が人生で一番若い日!動き出すなら、今がベスト!。

あなたが納得できる職場で、長く安心して働けるよう願っています。

今日からできる小さな一歩を踏み出してみてください。